~本記事のテーマ~

- ICT出席扱いの教材ってなに?どんな教材なら対応するの?

- 不登校の子が出席扱いになる要件って?

不登校の子がいるんだけど、自宅で勉強して出席扱いにもできるの?

ICT出席扱いに対応する教材ってなに?

そんな疑問にお答えします!

「学校に行きたくても行けない」、そんな状況でも学びを継続できる仕組みとして注目されているのが「ICT出席扱いに対応する教材」です。

ICTを活用することで、家庭やフリースクールなど学校外での学習を「出席」とみなしてもらえる可能性が広がっています。

病気療養中で登校できないお子さんも対象です。

本記事では、そんなICT出席扱い対応の教材について詳しく紹介します!

仕組みや特徴、利用するメリットを徹底解説するので、ぜひ参考にしてみてください!

ICT出席扱い対応の教材とは

まずは、ICT出席扱い教材と出席扱い制度について、基本的な点を整理していきましょう。

ICT出席扱い制度の概要

ICT出席扱いとは、不登校や病気療養などで登校が難しい児童生徒が、オンライン教材やシステムを通じて学習することで出席と認められる制度です。

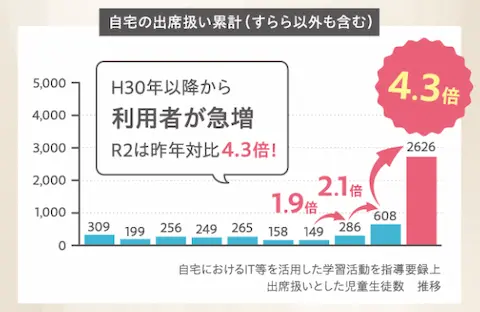

平成17年に、文部科学省から「IT等を活用した自宅学習で出席扱いにする」方針が定められ、とくに近年は「自宅学習での出席扱い」が増加傾向です。

不登校の出席扱い要件

「不登校生の出席扱い」には、文部科学省によって定められた要件があります。

以下の要件を満たす場合に、出席扱いの認定を受けることが可能です。

- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること

- ITや郵送、FAXなどの通信方法を活用した学習活動であること

- 訪問等による対面の指導が適切に行われること

- 学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること

- 校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること

- 学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること

- 学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること

※参照:すらら(公式HP)

(別記1)

義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて・・・

2 出席扱い等の要件

(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

引用:文部科学省の出席扱い要件(抜粋)

(2)ICT等を活用した学習活動とは,ICT(コンピュータやインターネット,遠隔教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。

(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は,当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。

(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお,学習活動を提供するのが民間事業者である場合には,「民間施設についてのガイドライン(試案)」(別添3)を参考として,当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。(「学習活動を提供する」とは,教材等の作成者ではなく,当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)

(5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,例えば,対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりするなどして,その状況を十分に把握すること。

(6)ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお,上記(3)のとおり,対面指導が適切に行われていることを前提とすること。

(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。

対象となる生徒は、不登校の児童生徒や、病気療養で登校できない子ども。

ただし、「出席扱い」が認められるかどうかは、最終的に学校長の判断になります。

ICT教材の役割

ICT教材とは、「情報通信技術」を活用した教材です。タブレットやパソコン等を使って学習するオンラインorデジタル教材のことを言います。

単なる勉強ツールではなく、学習記録を残し先生に報告できる仕組みが求められます。

ログイン履歴や課題提出、理解度チェックが残ることで、学校の教育課程と整合性を持って「出席」とみなされるのです。

ICT出席扱いに対応する教材の具体的特徴

ICT出席扱いに対応した教材は、単なる学習アプリとは違い「出席扱い制度の要件を満たす」ことを意識した仕組みが整っています。

学習管理システム

ICT教材は、ログイン記録や学習履歴を自動で残します。

「何を」「どのくらい」取り組んだかが可視化され、先生が確認できることが条件となります。

双方向型学習

動画視聴だけではなく、課題提出や先生への質問などインタラクティブなやり取りが可能な教材が多いです。

学校とのつながりを維持できるのが大きな強みとなります。

家庭学習との連携

家庭での利用を前提に設計されているため、保護者が学習状況をチェックしやすい仕組みが整っています。

親と学校、教材が三位一体となって学習を支える形です。

教育課程に沿った学習内容

出席扱いが認められるには、学校の教育課程とズレのないことが重要です。

もし教材が「無学年式」のものであっても、小中学校の学習指導要領に対応している教材なら認められる可能性が高まります。

(※無学年式とは、学年にとらわれず、お子さんの理解度に合わせて前の学年にさかのぼったり、先取りしたりできる学習方式のこと)

記録の提出機能

学習履歴を印刷やPDFで提出できる教材は、特に出席扱いと相性が良いです。

学校側も「証拠」として残せるため、成績評価にも反映しやすくなります。

不登校のお子さんが出席扱いになるまでの流れ

では、実際にICT出席扱い教材を利用して出席扱いに認められるまでの流れを見ていきましょう。

以下のステップで、出席扱いを勝ち取ります。

- 担任の先生に相談

- 要件確認と校内協議

- 出席扱いルール作り

- 出席扱いスタート

担任の先生に相談

出席扱い制度を進める最初の一歩は、担任の先生への相談です。

ここでの伝え方次第で、その後の学校側の対応や認定のスムーズさが大きく変わってきます。

~相談時のポイント~

- 「学校復帰を視野に入れて出席扱いをお願いしたい」という前向きな伝え方をする

(単に「学校に行かないから出席扱いにしてほしい」と言うと否定されやすいかも) - 文部科学省の通知やガイドラインを持参し、制度の存在を説明する

- ICT教材の実績や学習記録が残る仕組みを具体的に示す

- 保護者としても学校と協力して取り組む姿勢を伝える

まだ浸透しきっていない制度のため、制度そのものを知らない先生もいます。

その場合は、文科省通知の資料を持参するとスムーズです。

「前例がない」と言われて断られる可能性もありますが、文科省通知に基づいた制度であることを冷静に伝えることが大切でしょう!

必要に応じて、教育委員会や外部の支援団体に相談する道もあります。

要件確認と校内協議

担任の先生からの相談を受けて、学校側では教頭・校長も交えて「出席扱い制度の要件を満たしているか」を検討します。

この段階は、制度適用が可能かどうかを学校が判断する重要なステップです。

~相談時のポイント~

- 使用するICT教材が、学習記録を残せる仕組みになっているか

- 学習内容が学校の教育課程に照らして妥当かどうか

- 学習の進め方が計画的で、子どもに無理がないか

- 先生との直接的な関わり(対面やオンライン面談など)をどう確保するか

- 保護者が学校と協力的な姿勢で取り組めるか

繰り返しになりますが、出席扱いが認められるかは校長の裁量が大きいため、校長先生の理解を得られるように意識して準備するとよいでしょう。

出席扱いルール作り

学校側と保護者で「どのような取り組みを出席としてカウントするか」を決める段階です。

ICT教材の種類や学習ペース、履歴の提出方法まで具体的に取り決めます。

ここで話し合われる内容(例)は次のとおりです。

- 1日の出席に必要な学習量(例:3単元クリアで1日、または30分以上ログインで1日 など)

- 学習内容の提出方法(印刷して提出、オンラインで共有、保護者からメール送信など)

- テストや提出物との扱い(定期テストは学校で受験、提出物はICT教材経由で提出など)

- 実技科目の評価方法(オンライン面談で音楽演奏、作品を提出、家庭での調理実習など)

このルール作りは、後々の成績評価や高校進学(中学生の場合)にも関わる重要なプロセスです。

学校によっては「出席扱いは認めるが評定は3まで」など、上限を設けるケースもあるため、事前に確認しておくことが大切となります。

出席扱いスタート

出席扱いのルールが決まれば、いよいよ出席扱いとして学習がカウントされ始めます。

この段階からは、取り組みを継続し、記録を提出することがとても大切になります。

学校との取り決めによって具体的な運用方法は異なりますが、一般的には次のような形です。

- ICT教材での学習ログを定期的に提出する(毎週・毎月など)

- 担任や学校にメールやアプリで学習記録を共有する

- 必要に応じて先生との面談やオンラインチェックを行う

- 定期テストや課題提出を学校の指示に沿って対応する

また、スタート後も「思っていたより取り組み量が多すぎる」「テストの扱いが不明確」などの問題が出る場合があります。

その場合は都度学校に相談し、ルールを見直してもらうことも可能です。

ICT出席扱いにおすすめの教材

不登校のお子さんが、ICT出席扱いに対応するオススメの教材を紹介します。

ICT出席扱い教材の選び方

出席扱いを認めてもらうには、教材選びがとても大事です。

単に「学べる教材」であれば良いわけではなく、制度の要件を満たせるかどうかがポイントになります。

以下の点を押さえて選ぶと安心です。

- 学習履歴を自動で残せるか

出席扱い制度では「学習の記録」が必須条件。教材にログイン時間や学習内容が自動で残り、先生に提出できる仕組みがあるか確認する。 - 学校の教育課程に対応しているか

出席扱いとして認められるためには、学習指導要領に沿った内容であることが大切。 - 保護者や先生と進捗を共有できるか

教材の進捗を、家庭と学校で確認できる機能があると安心。保護者が見守りやすく、学校に提出する際も手間がかからない。 - 学習の継続サポート(コーチングなど)があるか

不登校の子どもはモチベーションが安定しにくいことも多いため、学習を継続する仕組みが必要。定期的に学習相談できるサポート体制がある教材なら心強い。

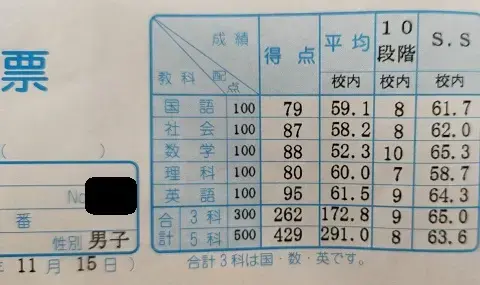

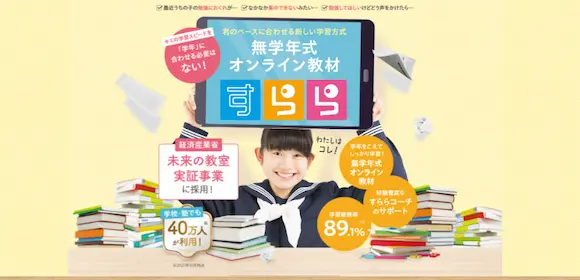

おすすめは「すらら」

最近はICT教材が増えてきましたが、とくに出席扱い制度と相性が良いのが「すらら」です。

すららは単なる学習ツールではなく、出席扱いに必要な要件を満たすよう設計されている教材とも言えます。

- 出席扱い要件を満たす仕組み

ログイン時間・学習履歴が自動で残り、学校に提出できる形式で出力可能。学習指導要領にも対応しているため、制度の条件を満たしやすい。 - 無学年式で学び直しができる

不登校で学習が途切れてしまっても、必要に応じて小学校内容から学び直せる。逆に得意な科目は先取り学習も可能。 - 学習設計と提出サポートがある

「すららコーチ」が学習計画を立てたり、学校提出用の記録を整えてくれる。保護者だけで抱え込まなくていいのは大きな安心材料。 - 豊富な実績

すでに全国で2,000件以上の出席扱い認定をサポートしてきた実績があり、学校側からの信頼度も高い。

つまり、「教材を使うだけで終わり」ではなく、学校に出す書類やルール作りまで伴走してくれるのが、すらら最大の強みです。

すららは、勉強がニガテなお子さんにも取り組みやすい教材となります。

出席扱いのサポートに加えて、学力をつける仕組みもしっかりしてるから一石二鳥です。

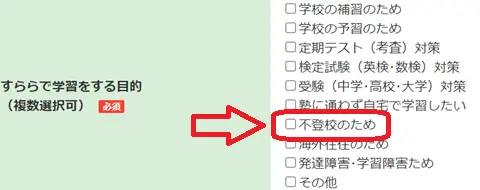

すららなら資料請求で出席扱いの流れが分かる

すららは無料で資料請求ができ、不登校での出席扱い制度に対応した書類や説明資料が用意されています。

公式サイトの資料請求フォームで「不登校のため」を選択すれば、制度利用に必要な情報がまとめて届くので、参考にすると良いでしょう!

出席扱いの申請を検討しているなら、まずはすらら(公式HP)から資料請求を行うのがオススメです。

制度の流れや学校への伝え方が整理されているので、準備がぐっと進めやすくなります。

また、分からない点は相談窓口で質問できるので、保護者一人で抱え込まずに進められるのも安心です。

\すららなら出席扱いに対応!/

まとめ

ICT出席扱い教材は、不登校や病気療養などで学校に通えないお子さんが「学びを続けながら出席扱いにしてもらえる」大切な仕組みです。

学習の遅れを防ぎ、学校とのつながりを維持し、さらに高校進学に必要な内申点にもつながる制度として年々注目度が高まっています。

出席扱いを認定されるためには要件をきちんと満たすことが必要。

そのためには、学習履歴や提出機能が整い、学校とのやり取りにも対応できる教材を選ぶことが大切です!

お子さんにぴったりの教材を選んで、出席扱いを勝ち取りましょう!

\すららなら出席扱いに対応!/

(※資料請求で「出席扱い」に関する詳細資料がもらえます。)