~本記事のテーマ~

- 勉強しない子どもの末路は?

- 勉強がニガテな子の将来って?

- 勉強が嫌いな中学生の特徴は?対策はある?

うちの子が勉強しなくて困ってるんだけど・・・

将来どうなるんかな?勉強嫌いだし、なんで苦手になっちゃうんだろう?

そんな疑問にお答えします!

「勉強しない」「勉強が苦手」「どうせ無理と諦めてしまう」・・・

子どもの勉強に頭を抱えている親御さんは少なくありません。

特に中学生になると学習内容が一気に難しくなり、小学校ではできていた子でも急につまずくこともあります。

中には「このまま勉強しない子の末路はどうなるの?」「勉強ができないのは親のせい?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、勉強しない・勉強が苦手な子どもの特徴や原因、将来への影響を徹底解説します。

さらに、親ができるサポートや効果的な学習法も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

勉強嫌い&ニガテな子どもに見られる特徴

勉強嫌い・勉強が苦手な子どもにはいくつか共通点があります。

- 集中力が続かない

- 宿題を後回しにする

- 苦手科目を避ける

- 「どうせできない」と言う

- 障害が関係している場合も

とくに中学生になると学習の難易度が上がるため、こうした特徴が目立ちやすくなるでしょう。

集中力が続かない

勉強を始めてもすぐに気が散ってしまうのは、よくある特徴です。

特にスマホやゲームが気になる年頃の中学生は、机に向かっても数分で集中が途切れてしまうことがあります。

集中が続かないと勉強量が不足し、学習内容の定着も難しくなります。

宿題を後回しにする

「まだ大丈夫」と先延ばしにして、結局やらないか徹夜で仕上げるパターンも多いです。

これは勉強嫌いな子によく見られる行動で、学習習慣の定着を妨げます。

中学生では宿題の提出が内申点に関わるため、後回し癖は進路選択にも影響するでしょう。

苦手科目を避ける

お子さんが、数学や英語のように積み重ねが必要な教科でつまずくと、「ニガテだからやらない」と避けがちです。

しかし苦手科目を放置すると学年が進むにつれてギャップが広がり、勉強嫌いがさらに悪化。

無学年式の教材や基礎に戻る学習で補うことが大切です。

≫無学年式教材「すらら」

(※無料資料請求&無料体験で詳細がチェックできます)

中学校になると、勉強の難易度も上がってきます。

苦手ができてくると悪循環になりがちです。

「どうせできない」と言う

失敗体験が積み重なると「どうせできない」と諦めの言葉を口にするようになります。

こうした自己否定はやる気の低下につながり、勉強への意欲をますます失わせます。

特に思春期の中学生は自己肯定感が下がりやすいため、声かけや小さな成功体験の積み重ねが欠かせません。

障害が関係している場合も

勉強が苦手な子の中には、学習障害や発達特性が関わっているケースもあります。

読む・書く・計算するの一部が極端に難しい場合や、注意が続かない傾向が強い場合は、その可能性も考えられるでしょう。

ただし家庭で判断するのは難しいため、心配であれば学校や専門機関に相談するのが安心です。

【末路】勉強しない子の将来はどうなる?

「子どもが勉強しないと将来どうなるのか」という疑問は多くの保護者が抱くものです。

ここでは、勉強しない中学生が直面しやすい末路を整理してみましょう。

成績不振で高校進学が難しくなる

中学生の場合、勉強をしないことはすぐに成績に反映されます。

テストの点数が低いままでは高校進学が難しくなり、希望する進路を選べなくなる可能性も。

特に公立高校の受験では内申点が大きな比重を占めるため、授業態度や提出物も含めて評価対象になる仕組みです。

学習を怠ることは、将来の進路を狭める要因となりやすいでしょう。

自己肯定感が下がる

勉強しない状態が続くと、周囲の友達との差がどんどん広がります。

「自分はできない」と思い込みやすくなり、自己肯定感が下がる原因に。

自己肯定感が低いままでは、挑戦する気持ちも育たず、勉強だけでなく生活全般に悪影響を及ぼす可能性もあります。

将来の進路選択が狭まる

勉強をしないことで、選べる高校や大学が限られてしまいます。

その結果、就職やキャリアの選択肢にも影響が出てくることに。

進学できる学校が少なければ、「やりたいこと」に挑戦しづらくなるのは当然です。

若いうちの選択肢の広さは、将来の可能性を大きく左右するでしょう。

大人になってから苦労するケースもある

学生時代に勉強しなかったツケは、大人になってから現れる場合もあります。

社会に出て必要な基礎学力が不足していれば、仕事のスキルを身につけるのにも時間がかかってしまうことも。

大人になって「もっと勉強しておけばよかった」と後悔する人も少なくありません。

勉強ができないのは親のせい?

「子どもが勉強できないのは母親のせい」と言われたり、感じたりすることもあります。

確かに家庭環境や親の声かけは、子どもの学習姿勢に影響を与える要因のひとつです。

ただし、それがすべての原因とは限りません。

子どもの性格や発達の特性、学校での学習環境なども大きく関わるため、親だけの責任と考えるのは早計ともいえるでしょう。

家庭環境や親の声かけの影響

家庭での過ごし方や、親の言葉がけは子どものやる気に直結します。

「勉強しなさい」と命令するだけでは反発を招きやすく、勉強=嫌なものという印象を強めてしまいがちに。

一方で「よく頑張ったね」と成果を認める声かけは、自信を育てる土台です。

親が勉強を押し付けすぎるリスク

子どもに過度に「やりなさい」と詰め込むと、反発心が強まります。

勉強を「自分からやるもの」と感じられなければ、長期的には逆効果。

大切なのは、子ども自身が「できた」という実感を持てるよう導くことです。

「ほっとく」選択は正しいのか?

「勉強しない子供はほっとく」という親御さんもいるのかと。

干渉せず「放置したい」という気持ちを抱える親は少なくありません。

ただし完全に放置すれば、学力差は広がる一方です。

一方で、過度に干渉すると子どもが追い詰められてしまうリスクに。

現実的には「適度に距離をとりつつ、必要な場面では支える」という姿勢が望ましいでしょう。

勉強が苦手な子どもの将来のために必要なこと

「勉強しない子の将来が心配」という声は、とても多いです。

ただし、今の段階で決して未来が決まってしまっているわけではありません。

努力や環境次第で、将来は大きく変えられます。

最低限の基礎学力をつける

読み・書き・計算といった基礎は、将来どんな道に進んでも必要になります。

この部分が弱いと、高校進学だけでなく社会に出てからも苦労するでしょう。

基礎の学び直しを早めに始めるのが大切です。

内申点や定期テストを意識する

中学生にとっては、定期テストや提出物、授業態度が高校受験に直結します。

勉強が苦手でも、提出物や授業姿勢を整えることで評価を高められるケースも多いです。

点数だけでなく「総合的な評価」を意識することが重要でしょう。

学び直しや環境の工夫でリカバー可能

一度つまずいても、学び直しをすれば十分に取り戻すことが可能です。

特に無学年式の教材なら、小学校の内容からやり直せる仕組みとなっています。

勉強嫌いの子でも「できた」という感覚を積み重ねられるのが強み。

学習環境を整えることで、将来の可能性はまだまだ広がります。

≫無学年式教材「すらら」

(※無料資料請求&無料体験で詳細がチェックできます)

親のサポートも大事

勉強が苦手でも、親の関わり方次第で子どものやる気が変わるケースは多いです。

- 小さな成功体験を認めてあげる

- 勉強時間を一緒に決める

- スマホやゲームのルールを工夫する

無理に追い込むよりも、前向きに取り組める環境を整えるのがポイントです。

勉強が苦手な子どもにおすすめの勉強法!

勉強が苦手でも、工夫次第で学習を続けやすくなります。

特に中学生は定期テストや内申点が進路に直結するため、効率よく学習できる方法を選ぶことが大切です。

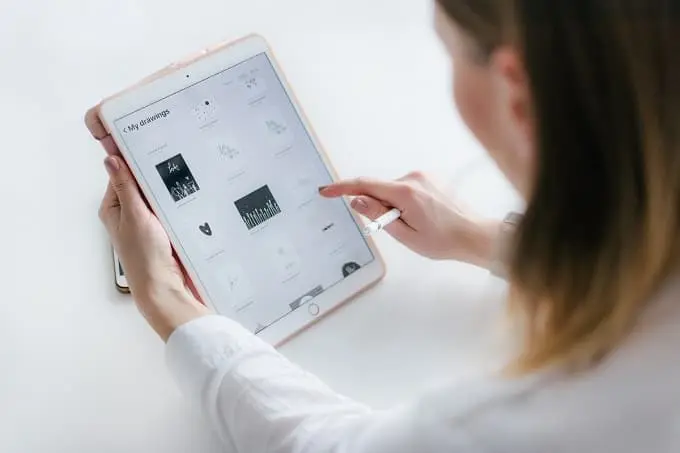

ICT教材で楽しく学ぶ

中学生の学習は、ICT教材を使うのも一つの手です。

ICT教材とは、タブレットやパソコンを使って学ぶデジタル学習のこと。

動画やアニメーションでの解説や、ゲーム感覚で解ける問題が多く取り入れられており、子どもが楽しみながら学べる工夫があります。

「勉強=つまらない」と感じやすいお子さんにも、取り組みやすいのが特徴です。

また学習履歴が自動で残るため、「どこまで進んだか」がひと目でわかるのも大きなメリット。

中でも「無学年式」の教材なら、小学校の内容にさかのぼってやり直すこともできます。

ICT教材は、不登校のお子さんが活用することで、「出席扱い」として認められることもあります!

もし不登校でお悩みなら、チェックしてみるとよいでしょう。

個別指導や家庭教師を活用する

自分一人では勉強が進めにくい子には、個別指導や家庭教師が効果的です。

先生との関わりがあることで、「わからない」をすぐに解決できるメリットがあります。

勉強嫌いなお子さんでも、先生との相性次第でやる気がしやすいでしょう。

定期テスト対策を重視する

中学生にとっては、定期テストが進路に直結します。

勉強が苦手な子どもの場合、教科書準拠の教材や提出物を意識した学習法が有効です。

テストに直結する勉強を優先すれば、「やれば点が取れる」という手応えを実感しやすくなります。

テストで点を取ることで、成功体験ができます!

勉強への意欲も上がりやすいでしょう!

勉強嫌い・苦手な子どもにおすすめの教材!

勉強が苦手な子どもには、家庭で無理なく取り組める教材が役立ちます。

ここではおすすめの教材を2つ紹介します。

すらら

すららは、無学年式のオンライン教材で、小中高の範囲を自由に学習できます(小中、中高でコース選択)。

勉強が苦手でつまずいた単元があっても、さかのぼって学び直せるのが大きな特徴。

アニメーションキャラクターによる対話型授業で、楽しみながら勉強を進めることが可能です。

さらに、「すららコーチ」が学習設計や進捗状況をチェックをしてくれるため、保護者も安心。

発達障害や不登校の出席扱い制度でも実績が豊富で、全国の学校で活用されているのは強みでしょう。

\勉強が苦手な子どもにオススメ!/

(※まずは無料の資料請求がオススメ。無料体験も利用できます。)

進研ゼミ中学講座

進研ゼミは、「テキスト」や「タブレット」で学習できる大手通信教育です。

教科書準拠で、学校の授業や定期テストに直結しているため、提出物や内申点対策に強いのがポイント。

赤ペン先生の添削指導やオンラインライブ授業もあり、モチベーションを保ちやすいのが特徴です。

中学生向けには、「定期テスト対策」や「高校受験対策」が充実しているのも魅力でしょう。

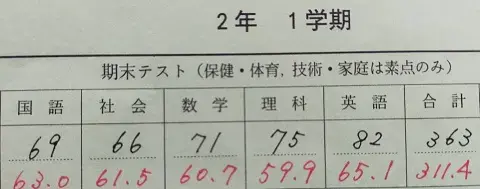

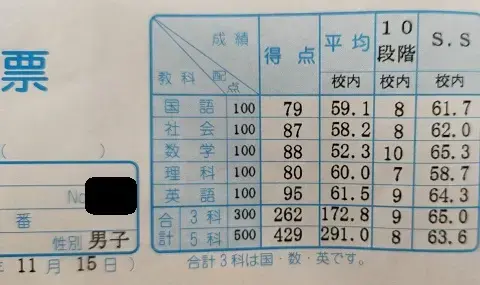

僕が中学時代に受講していた通信教育です。

進研ゼミを中心とした家庭学習で、塾なしで5教科400点以上取ることができました!

受験対策もばっちりです。

\勉強のペースづくりに最適!/

(※資料請求で体験教材プレゼント)

その他の教材もあり

すららや進研ゼミ以外にも、多くの通信教育があります。

教材によってタイプが大きく異なるので、お子さんにぴったり合ったものを選びましょう!

【参考】中学生向け通信教育の目標レベル(目安)

いろいろあって迷うと思いますが・・・

勉強が苦手ならすらら、

ある程度点数が取れて、さらに伸ばしたいなら進研ゼミという選び方がオススメです。

まとめ

勉強嫌い・苦手な中学生でも、工夫次第でやる気を取り戻すことはできます。

特徴や原因を知り、将来のために必要な学びを少しずつ積み重ねることが大切です。

勉強しない子の「末路」を心配するだけで、何もしないままにするより、今日からできるサポートを始めてみましょう。

そのための手段として、教材選びはとても重要です。

無学年式で学び直しができる「すらら」、定期テストや内申点対策に強い「進研ゼミ

![]() 」なら、家庭学習をしっかりサポート。

」なら、家庭学習をしっかりサポート。

「勉強習慣がなかなか作れない」なら、これらの通信教育を利用してみるのも手でしょう。